La santé mentale, source de stigmatisation

Vis-à-vis des personnes suivies en psychiatrie

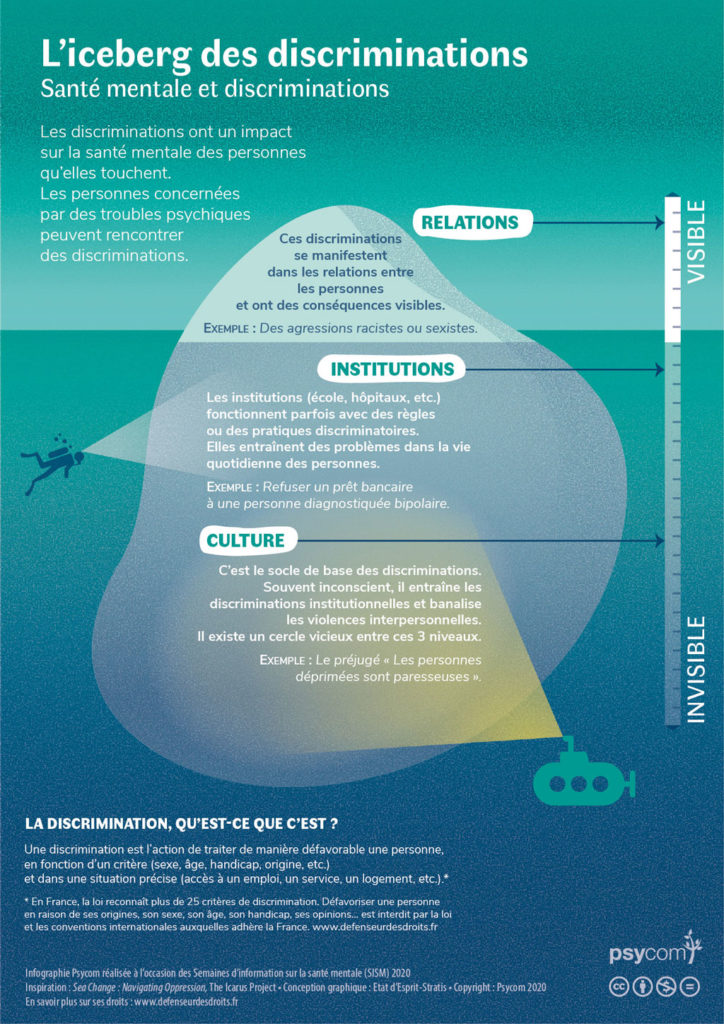

Les personnes qui rencontrent un problème de santé mentale ou qui sont suivies en psychiatrie sont généralement moins bien considérées. Leur image sociale est dévalorisée. Les études sur la stigmatisation dressent à ce sujet un constat accablant. Ces recherches montrent aussi que les préjugés vis-à-vis des troubles psychiques et de la psychiatrie ont un impact majeur sur la vie des personnes concernées.

Cette stigmatisation peut se matérialiser par un acte discriminatoire comme le refus d’accès à un service (par exemple, l’inscription à un club de sport), un droit (par exemple, exercer son droit de vote en période d’hospitalisation) ou un bien (par exemple, l’achat d’une maison). Rappelons que ces actes sont punis au pénal (la branche du droit traitant des conduites que la société réprime) dans le cadre de la lutte contre les discriminations. Les peines encourues incluent des amendes et des années d’emprisonnement.

La stigmatisation peut aussi se manifester sous des formes qui échappent à la loi définissant les discriminations. Nous pouvons ainsi être confrontés au rejet, à la mise à l’écart, nous retrouver isolés. Nous pouvons subir des micro-agressions, c’est à dire une répétition de propos, commentaires ou remarques qui se voudraient insignifiants et nous rappellent pourtant sans cesse que ce que nous sommes ne correspond pas à la norme. Cela peut toucher aussi bien les relations intimes que les relations amicales ou professionnelles.

Même si la justice ne prend pas en compte de telles situations, cette stigmatisation est également lourde de conséquences. Elle amène bien souvent les personnes concernées par un trouble psychique à cacher leur situation, comme le montre l’étude réalisée en France chez des personnes ayant reçu le diagnostic de schizophrénie (La discrimination vécue par les personnes ayant reçu un diagnostic de troubles schizophréniques, 2010).

Au-delà des personnes vivant avec des troubles psychiques, la stigmatisation s’étend à leurs proches et au monde de la psychiatrie dans son ensemble. Les établissements tels que les hôpitaux psychiatriques, ainsi que les individus qui y travaillent, sont mal considérés par une grande partie de la société. Il en résulte une méfiance vis-à-vis de ces lieux, dommageable car elle entraîne un retard d’accès aux soins pour les personnes qui en auraient besoin.

Vis-à-vis des personnes qui pourraient consulter un psy

On parle de plus en plus de santé mentale dans les médias, les livres, le cinéma, les séries et sur les réseaux sociaux. Les conseils abondent, les témoignages se multiplient. Le tabou se lèverait-il ? A y regarder de plus près, ce n’est pas tout à fait le cas. Quand il s’agit de notre propre santé mentale, surtout quand elle n’est pas à son meilleur, on garde le plus souvent le silence.

Il reste plus facile d’encourager les autres à consulter un psy, que de faire la démarche soi-même. Selon plusieurs enquêtes, un grand nombre de personnes conseillerait à un proche de consulter, alors que les trois quart des Français ne consultent pas eux-mêmes (Enquête Santé mentale en population générale, CCOMS 2005, sondage TNS Sofres pour Psychologies magazine 2013, sondage Médiaprism 2014).

Si nous ne sommes pas prêts à prendre soin de notre santé mentale, c’est sans doute parce que la société porte un jugement sévère sur celles et ceux qui le font ouvertement. Demander de l’aide reste synonyme de faiblesse, aller voir un psy est encore tabou. La peur d’être étiqueté « malade psy » et les problèmes qui peuvent en découler – par exemple pour garder son travail ou en trouver un – sont généralement plus forts que le désir de partager ses difficultés.

Ce phénomène a pour effet de renforcer la distance sociale entre les personnes qui disent connaître des problèmes de santé mentale et celles qui le taisent. En évitant d’en parler, nous entrons sans nous en rendre compte dans un mode de pensée qui consiste à distinguer le « eux » (ceux qui subissent le jugement de la société) du « nous » (qui restons à l’abri). L’idée que nous pourrions changer de catégorie rend plus difficile encore la démarche consistant à dévoiler nos problèmes. Dans tous les cas, en parler ou ne pas en parler reste un choix personnel et respectable.

Vis-à-vis de nous-mêmes

Tous ces phénomènes de stigmatisation à l’échelle de la société entraînent une forme beaucoup moins consciente de stigmatisation, qu’on appelle l’autostigmatisation. Celle-ci trouve son origine dans des croyances négatives sur soi-même, suscitant une faible estime de soi. Ce processus mental est particulièrement actif chez les personnes qui souffrent psychiquement.

Or l’autostigmatisation amène la personne à se limiter dans des activités importantes pour elle. Par exemple, elle va renoncer à postuler à un emploi bien qu’elle possède les qualifications requises, estimant que d’autres seront bien plus compétents pour le poste. La chercheuse Stéphanie Park a identifié de nombreuses conséquences à ce phénomène : l’isolement social, les attitudes de retrait et l’inhibition (c’est à dire une grande timidité), la tendance à se dénigrer, le sentiment de honte, de culpabilité, l’attente permanente d’être mis à l’écart et rejeté, la perte de l’espoir d’une guérison (Internalized stigma in schizophrenia: relations with dysfunctional attitudes, symptoms, and quality of life, 2013).

Il nous arrive, à toutes et tous, de stigmatiser une personne ou un groupe de personnes. Nous ne nous en rendons pas forcément compte. Nous n’avons d’ailleurs pas conscience des étapes par lesquelles nous passons au cours de ce processus mental. Il est utile de les connaître car alors, nous pouvons trouver des moyens d’agir pour éviter que cela se reproduise trop souvent.

Tout commence avec le « stigmate »

Le point de départ du processus est l’identification, chez la personne ou le groupe, d’un « stigmate », comme l’expliquent les scientifiques (notamment Lionel Lacaze dans son article Le stigmate, « une seconde maladie » ? 2012). Il s’agit d’un signe visible qui peut être un marqueur, c’est-à-dire une caractéristique que l’on remarque, par exemple un bégaiement, ou un comportement, comme le fait de parler tout seul.